中国运动文化教育网

体教联盟

今年4月,教育部印发《关于进一步加强中小学生体质健康管理工作的通知》,强调着力保障学生每天校内、校外各一小时体育活动时间,并明确了体育家庭作业制度。如今,在中小学生的假期里,体育家庭作业已成为“标配”。

除此之外,7月,国务院出台了重磅文件《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》,“双减”政策的一步步落实,使得学生们有了更多的时间从事体育锻炼。

种种文件表明,现如今学生们参与体育锻炼的时间已经有了基础的保障。但运动强度是否到位?阳光体育的“阳光”是否真正撒到了操场的每一个角落,洒向了每一分钟?诸如此类的问题值得我们深思。

在探讨何为强度体育之前,我们先来看看什么是体育?体育,从狭义的角度来看是指通过身体活动,增强体质,传授锻炼身体的知识、技能、技术,培养道德和意志品质的有目的有计划的教育过程。由此可见,体育具有“增强体质”这一基本目的,而“强度体育”则是保证这一目的的基本方法之一。

所以,何为强度呢?以科学公式表述:当运动时人的心跳达到最高心率的50%~70%时,便是中等强度,若为70%~85%,则是大强度。最高心率=220-年龄。以更为直观的方式判定强度,可以以下标准来衡量:中等强度——呼吸、心跳加快,微微出汗。高强度——呼吸急促,心跳明显加快,出汗较多。

就学校体育而言,最重要的当属体育课。“体育课:低配是汗水,中配是笑容,高配是尖叫,绝配是泪水”在体育课上,孩子们真正达到强度了吗?

在日本,政府要求1~2年级学生要跑2000米,5~6年级学生要跑4000米,幼儿园就要接受“冬季耐寒训练”,并全员参加“冬季持久走大会”;在新加坡,初三学生要参加为期一周的“荒岛求生”训练,期间一切活动都要学生自己完成。而在我们国家体育课的教育之下有多少学生能顺利的完成上述两个例子中的运动呢?有些学校宁愿让学生坐着生病,也不愿让学生在操场摔伤。

学生在上完体育课后“大气不喘一口”,体育课变成了散步闲逛。因此,体育老师在保证学生基本安全的情况下,要给学生上强度,要避免集合后进行“散养”,让学生围着操场绕圈圈这样简单低效的体育课。

01中国有自己的体育课强度“标准”吗?

不可否认的是,每个国家都有不同的体育课强度的规范以及评估标准,那么中国呢?

日前,教育部发布了《教育部办公厅关于进一步加强中小学生体质健康管理工作的通知》,要求完善体质健康管理评价考核体系。

从内容中可以得知,只有体测成绩评定达到良好及以上,青少年才可以参加评优与评奖;成绩达到优秀,才能获体育奖学分。

要是孩子体测成绩不及格,有一次补测机会。如果补测仍然不及格,那整个学年成绩都会被评为不及格。

可以想象,无论如何为了体育成绩达标,学生们都势必会在体育课上付诸自己的努力——然而小学时期普通的体测考得也只是一时的,体育课上单纯的动起来哪怕强度再大也只能解决青少年时期的体质健康问题...可是自己的身体却是一辈子的。

如何让青少年时期上过的体育课,既可以保持强度也可以受益终生?在这一点上,国家早已经给出了答案!

自2007年5月《中国中央国务院关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》提出“通过5年时间,使每个学生掌握两项以上体育运动技能”以来,国家后续一系列有关青少年体育的政策文件都在重复这项要求。

虽然体育中考政策的施行,在一定程度上增强了部分青少年的体质健康状况,但是漫天充斥着的“唯结果和分数论”想法,却让人忽略了一个现实:很多学生在上了16年、上千小时的体育课以后,却连基本的一个专项运动技能都没有掌握。

相对于中考体育和体质健康测试这样的结果性评价,现在的体育教育应该更加注重过程。

哪怕没有明确要求心跳和出汗量等硬性生理标准,每一位学生也应该为了同时达到成绩和技能目标而不断付出努力,其中的汗水和心理挫折磨练一点不比强制要求体育课强度要少。

长按二维码·了解相关课程

长此以往,正处于身心高速发展期的青少年不仅可以有效提升身体健康素质,还能凭借在体育锻炼中培养的兴趣,逐渐炼成一至两项专属的运动技能,并以此促进和同龄人之间的交流而受益终生。

那么现在在中国,有这么一套既可以保证体育教学强度又可以促进青少年掌握一至两项运动技能的标准或是规范吗?

答案是,有的!

为增强青少年体育、促进青少年健康成长,体教联盟旨在全国推广《青少年运动技能等级标准》(以下简称:《标准》),让青少年能够通过技能等级测评熟练掌握一项以上可以伴随一生的运动项目,让体育锻炼成为一种人生路上的习惯。

《标准》是根据2017年11月,国家体育总局、教育部、中央文明办、发展改革委、民政部、财政部和共青团中央七部委联合下发的《青少年体育活动促进计划》修订,明确提出“研究建立青少年运动技能等级标准”,是符合新时代要求的体育教育评价体系。

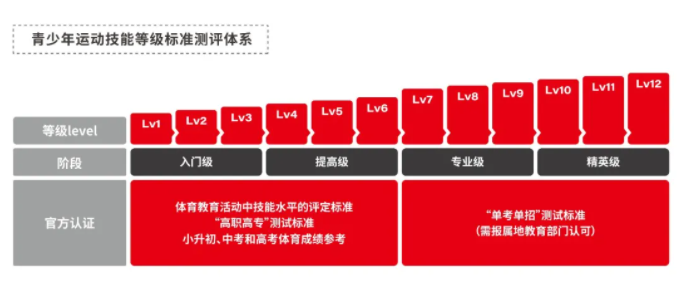

《标准》建立了 “四等十二级制”的运动技能评定体系,能够科学的反映个体的运动技能进阶规律,体现个体运动技能的实际运用能力,对衡量技能学习水平具有显著的指导意义。

《标准》的出台,还将为进一步完善学生综合素质评价工作机制,推进校园体育美育教学改革提供重要的参考依据。激发学生们体育锻炼的兴趣和意志品质,并为我国竞技体育提供强有力的人才保障。

号码同微信,欢迎私聊来撩~

以等级评测为目标导向,培养青少年的体育锻炼习惯,同时促进目标性竞争意识的生成,辅助日常文化知识学习——贯彻落实体教融合、体育育人的思想理念,培养终生运动爱好者。

对于身心尚未成熟的青少年来说,一套集合目标、规则、反馈的测评体系,在一步步“打怪升级”的过程中,还能锻炼身体并且掌握运动技能,何乐而不为呢?

总而言之,《标准》是一种对心理素质的磨练,也是一种以过程为主导的体育素养培养,非常值得在我国的体育教育系统中大力推广。

02《标准》进校园,未来可期~

视线回到校园体育当中来,每个青少年在日常体育锻炼过程中,同样也应该增加强度,不仅仅是在学校,周末在家同样适用。

如果在校园中推广《青少年运动技能等级标准》会起到什么样的效果?又可能会遇到什么样的阻力呢?

去年9月,上海市教委发布了“关于开展2020年中小学生体育素养测评相关工作的通知”,要求从“体育意识、体育知识、体育行为、体育技能、体质健康”等五个维度了解学生的体育素养。

其中,关于体育技能的测试明确提出要按照《青少年运动技能等级标准》执行,这是上海市教委推进“标准”进校园方面的又一重大举措。

自“标准”发布以来,上海市教委已在全市中小学校开展多次测评工作,通过广泛而严谨的测试,以青少年通过体育课所掌握的运动技能情况对“十几年体育课什么也没学会”的质疑进行客观回应,呈现体育课的教学成果。

并以此对校园体育教学问题进行一次诊断,找到体育技能教学的痛点,提升青少年体育课的质量。

可以肯定的是,一个能够了解青少年运动特点,符合其运动规律的衡量标准,是检验校园体育教学效果和内容好坏的绝佳标准,家长也能通过最直接的数据体现来实现对体育培训效果的监督。

前些日子,体教联盟的工作人员采访到了北京第二实验小学朝阳学校的王国锋主任,他不仅提出了“体育是第一主科”的理念,还从多个方面阐明了《标准》进校园的可行性和重要性,详见以下视频:

作为名副其实的第一学科,体育课的内容也应该要向其他学科一样规范而充实,以让中小学生学会运动技能为主要目的。

值得一提的是,《标准》由一套15项规范且标准化的运动项目课程教材进行支撑,是体育课教学内容重要的参考标准,也是体质检测的重要科学依据。

以《标准》为导向,学校以此来革新体育课教学内容,家长来监督体育课强度是否达标,社会体育培训机构做最终的检验。在体育教学中实现分年龄段、循序渐进的因材施教,从而促使青少年掌握1至2项运动,养成终生运动的好习惯。

在“全民健身”等一系列政策的加持下,大家一起动起来吧,享受挥洒汗水的快乐,让器材和攻略不再“吃灰”——校内每周三次,每次30分钟以上中等强度运动,争做体育人口中的一员。

从放学后一个3公里,开启健康的生活;从校内一场篮球赛,开启强度体育的美妙旅程。

《标准》进校园,未来可期~